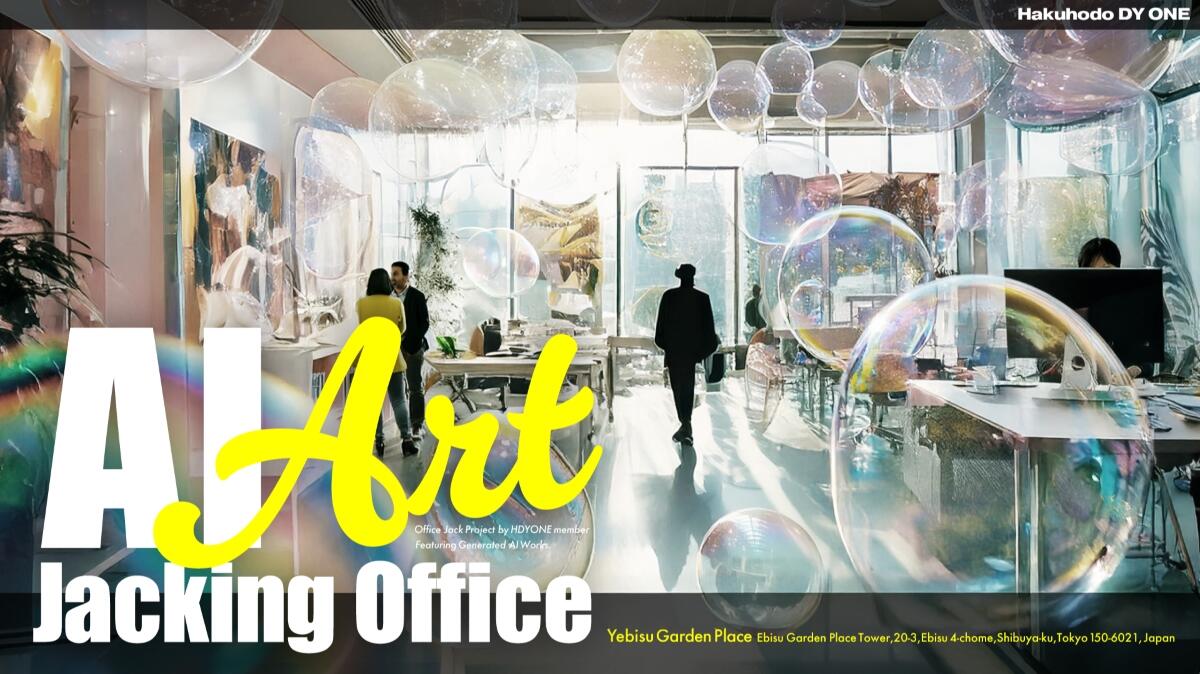

Hakuhodo DY ONEでは、生成AIとの協働を一層加速させるため、全社的に生成AI活用を推進するさまざまな施策が展開されています。その施策のひとつとして、昨年末「AI Art Jacking Office!」(生成AIアートの社内展示企画)を当社オフィスにて開催しました。この試みは、生成AIアートの展示会を通じて社員にAIを身近に感じてもらうこと、そして、社内で生成AIの活用を広げる可能性を探ることを目指して企画したものです。果たしてこれはどのような取り組みなのでしょうか?企画発案者であるDXコンサルティング本部 シニアマネージャー/チーフAIストラテジストの中原柊に聞きました。

- 「AI Art Jacking Office!」は中原さんが発案した取組みと聞きました。今回のテーマである"生成AI"とご自身との出会いや、これまでの関わりなどを教えてください。

中原:

僕はもともと新しいテクノロジーに対する関心が高いほうでして、生成AIは今から2年ほど前にはすでに触っていました。当時と比較すると、今では人間とAIが共に暮らし、働く時代が本格的に到来しつつあるなと、大きな変化を感じています。ただ、よく言われているように、「AIはなんでもできるという神話による過度な期待」「過剰な恐れや人に付きまとう現状維持バイアス」など、人間とAIの共生にもまだ多くの課題があります。そこで重要になってくるのが、人間が生成AIに触れるきっかけづくりです。

AIをいかに身近な存在として感じられるか。そのような思いから、まずは社内で「AI部」という部活動を立ち上げました。AIに興味を持った人たちが気軽に話せる、情報交換できるコミュニティを作りたかったのです。

実は私自身、AIとの関わりは画像生成から始まりました。

美術品を見るのが好きで、特に「スーツを着た人の顔が花や時計になっている」といったような異形頭(顔が別のものに置き換わっているアート)に興味がありました。そんな中でAI画像生成に出会い、自分でも作品を作り始めたのです。

その後ChatGPTが登場し、さらにAIとの関わりが広がりました。たとえば、ウィトゲンシュタインの哲学的な考えに基づいて対話を試みたり。人間同士では細かな説明が必要な対話も、AIとなら直接的なコミュニケーションが可能でした。「友達がひとり増えたような感覚」すら覚えましたね。

- 今回社内でAI生成アートの展示会を企画するに至った経緯を教えてください。

中原:

社内でも「生成AIを業務活用しよう!使いこなそう!」とさまざまな発信がなされ、すでに生成AIを積極的に業務に取り入れ、生産性向上や新たなイノベーション創出に繋げることができている社員も多くいます。一方で、仕事の中でAIを使うことには、さまざまなハードルがあります。求められるアウトプット品質や情報セキュリティの問題、AI自体を使いこなせるかという心理的不安など。これらのハードルや日々の業務の忙しさから、まだAIと協働できていない社員も存在するのが現実です。

そこで今回はまず「AI活用に対する心理的不安の払拭」に焦点を当て、業務での活用とは違うアプローチで「生成AIってこんなことができるんだ!面白い!」と、社員の皆さんに身近に感じてもらえるきっかけを作りたいと考えました。

アートという切り口を選んだ理由は主に4つあります。

1つ目は、AIとアートに『転換期』という共通点があるため。昔から、アートは価値観や思想を伝える手段として活用されてきました。アートを辿るだけで時代の転換期を感じ取ることができるのです。今回のテーマであるAIの登場は歴史的にも大きな転換期だといえます。よって、アートを活用することによって、より一層この新しい思想(=生成AI活用)を伝えることができるのではと考えました。

2つ目は、当社グループが掲げる「クリエイティビティプラットフォーム」という方向性が本企画と合致するため。もちろんデザインとアートは異なるとは思いますが、クリエイティビティを発揮する手段としては多少なりとも重なる部分があると思い、発想を重視する私たちの企業文化に合致すると考えました。

3つ目は、アートには複雑な説明なしに一瞬で印象づけられる特性があるため。特に画像作品は、2-3秒見るだけでも「綺麗だな」「面白いな」と感じてもらえます。生成AIに対するモチベーションがそこまで高くない人にも、気軽にAIに触れてもらえる手段として適していると考えました。

4つ目は、生成AIが比較的自由な表現を可能にするため。AIで何かを作るとなったときに、「誰が生成AIをうまく使えるか」という優劣の議論ではなく、多様な発想と表現を受け入れられる場を作りたかったのです。正解のない世界で、それぞれの制作者が自由に表現できる環境を提供したいと考えました。

こうした理由から、生成AIを身近に感じてもらうための手段として、アートを選択しました。

- 今回アートを制作した"AIアーティスト"の選定方法や、実際に作品を生成する際のルールについて詳しく教えてください。

中原:

まず自分でいくつかAIアート作品を制作してみました。"AIアート作品"と一言にいっても、画像、テキスト、またそれらの組み合わせ、という具合にさまざまありますよね。まずは自分で実際に制作することで、これらのアウトプットのバリエーションを整理しました。結果的に、社内で有志を募る際に用いるAIアートのサンプル作品も完成し、一石二鳥でした。

そのうえで、普段一緒に仕事をしている部署メンバーやAI部に所属する部員など、手の届く狭い範囲のなかで、企画内容の共有とアーティストとしての参画依頼をおこなっていきました。最終的に約50名の制作者が参加することになりましたね。これだけ多くの協力者が集まるだけでも、すごいことだと思っています。

狭い範囲で協力者を募集したのは予算や展示スペースの制約からです。全社に対して公募することも考えたのですが、予想以上に多くの募集が集まった場合、参加をお断りしたり、せっかく作品を作っていただいても展示ができなかったりする可能性があります。また、これは第一回目の取り組みであり、実験的な側面もありました。こうしたものは、最初からガッツリ手広くというよりも、まずは小規模からスタートさせたほうが進めやすいんです。今回の取り組みはうまくいったので、今後もブラシュアップして"AIを身近に感じてもらうための企画"は継続していく予定です。

ちなみに、「ある日突然オフィスがAIアートでジャックされている!」という演出を意識して、事前の社内告知は最小限に抑えました。サプライズ感を出すことで、AIアートへの注目をより集められると考えたからです。

また制作にあたっては、システム面でのルール設定が重要でした。AI戦略部門の協力を得て、Adobe Firefly(画像生成)、ChatGPT(テキスト生成)、当社標準ツールのHAKUNEO ONE*など、今回のプロジェクトにおいて使用可能なAIツールを明確に定めました。これは著作権の問題も考慮してのことです。この展示は社員のみが入室可能なエリアで実施しているものですが、当然、著作権等の問題はクリアした作品を掲出しています。

*HAKUNEO ONE...Hakuhodo DY ONEが社内向けに開発したAI搭載のプラットフォーム。社員が安心して生成AIを活用できるセキュアなクラウド環境として構築、複数の言語モデルや多様な利用環境を提供することで利便性を確保。多くの社員が日常業務に活用している。

- 生成AIアート展示会の準備で特に苦労した点や課題などがあれば教えてください。

中原:

オフィス内で自作のアート作品を展示するような取り組みは、僕の知る限りでは過去に実施したことがなく、また生成AIを身近に感じてもらうための展示を実現したいということもあり、展示方法もひとつひとつ丁寧に検討しました。

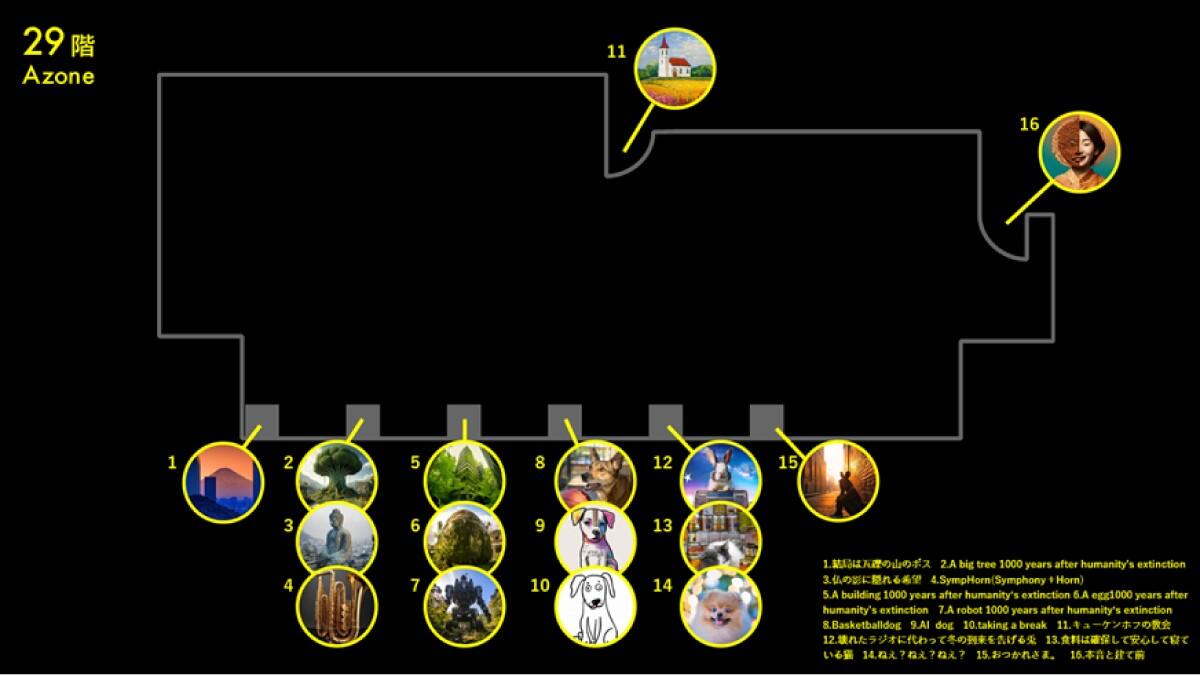

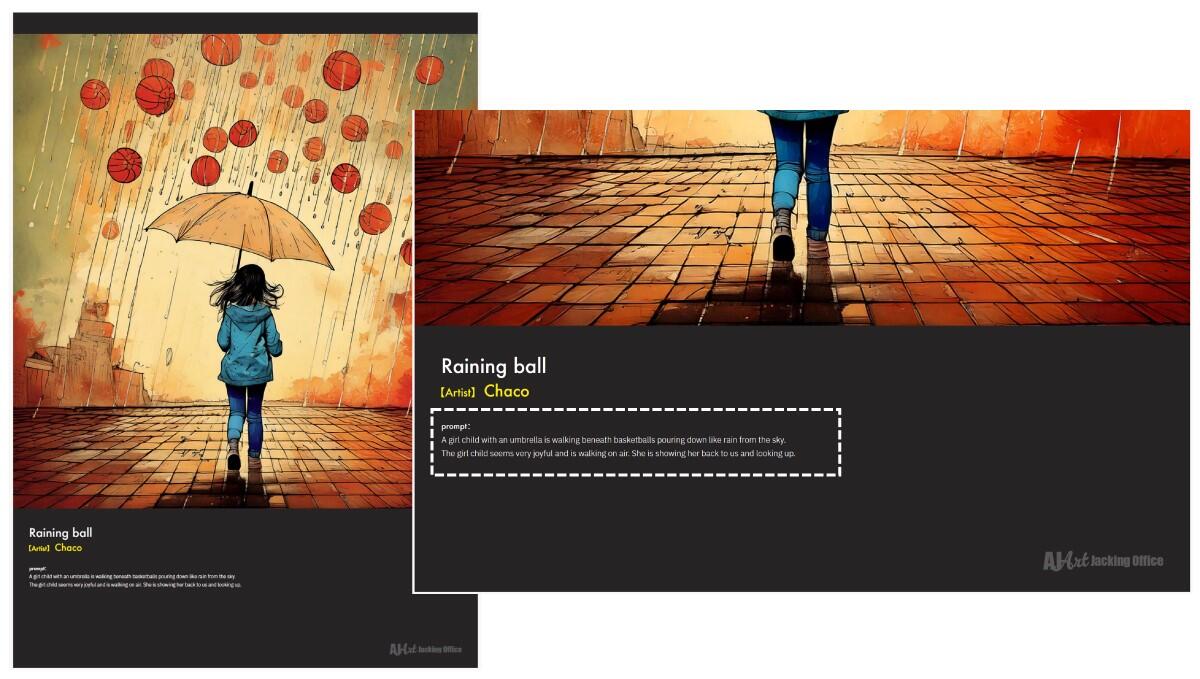

たとえば、プロンプト(AIへの指示文)を作品と一緒に展示するかどうか、などです。クリエイティブチームと議論を重ね、「何を指示したらこの作品ができたのか」がアートを見る人にも分かる方が、AIアートとして興味深いだろうということで、プロンプトも併記することにしました。また、展示場所についても、より多くの社員が利用するエリアをいくつか選び、展示スペースの選定や作品の配置、動線の設計など、さまざまな観点から検討を重ねました。

- 展示会を見た社員の具体的な反応や感想をもう少し詳しく教えてください。

中原:

特に作品を密集して展示したエリアでは、展示の作業をしているときから「この絵は何?」と関心をもって見てくれました。これはまさに狙い通りの反応です。「解説付きのAIアート社内ツアーをしてほしい」という声もあり、実際に各作品の解説をしながら観覧するツアーをおこなうこともありました。こういった自発的な反応が生まれたことは、社員の生成AIへの興味を喚起できた証だと感じます。

それ以上に私が嬉しかったのは、AIアーティスト(制作者)からの反応です。「生成AIの可能性を探求するきっかけになった」「生成AIを身近に感じることができた」など、生成AIを活用することに対する好意的な声が多く聞かれました。本施策における一番の狙いは、"アートを見た社員に、生成AIを身近に感じてもらうこと"でしたが、それだけでなく、AIアーティストにとっても新たな発見の機会となりました。当初は想定していなかった効果でしたが、生成AIを使って作品を作る過程自体が、AIアーティストに良い影響を与えていたようです。

- この展示を通して、企画の発展につながる発見や気づきはありましたか?

中原:

作品の解説についての気づきがありました。さきほど説明したとおり、それぞれの展示物には、作品を制作するためのプロンプトを記載していました。しかし、AIアート社内ツアーに参加した社員たちから、プロンプトを見るだけではピンとこなかったが、私の解説を聞きながら作品を見ることで「(制作意図が)分かった」という声を多くもらい、アート解説の重要性を感じました。一般的な美術展では、そのアートが生まれた時代背景などの解説が各セクションに設置されていることがありますよね。そのような情報を付加するなどもこれから検討の余地があります。

また、制作意図を読み取るのが難しいAIアート作品については、その作品の解説をAIに求めると、非常に的確な解釈を返してくることがありました。これは、プロジェクトの企画段階では考えていなかった活用だったので、とても面白い気づきでした。今後、「生成AIは生成AIアートをどう解釈するのか」という観点で、さらに展示を展開していくことも面白いかもしれません。

- このAIアート展示会を契機に、今後どのような企画やプロジェクトを考えていますか?

中原:

まずはこの展示会の実施を継続していきたいと思っています。はじめて実施したこともあり、展示方法についてはすでにいくつか改善点が見えてきました。

より発展させていくためのポイントとして、今回展示した約70作品すべてに生成AIによるアート解説をつけて、新しいコンテンツとして二次展開することなどを考えています。そのほか、AIモデルはどんどん進化していくので、その進化にあわせて同じプロンプトで作品を再制作してみる、そしてアウトプットの違いを楽しむ、というのも面白いかもしれません。

生成AIの進化、時代の経過とともに生成AIが生み出す表現がどう変化するのか。100年後のHakuhodo DY ONEの社員が2024年のプロンプトを使って同じプロセスでAIアートを作成したら、どんなものが生まれるのか。そんな歴史的な展示にまで発展する可能性も考えています。

- Hakuhodo DY ONE社内での生成AIの取り組みを評価するとしたら、100点満点中、何点ですか?

中原:

AI活用における"ノリ"を社内醸成する、という意味では、100点に近い点数をつけられるくらい、導入・活用が進んでいると感じます。ただ、僕の理想の状態と比べると、まだ100歩のうちの1歩目という認識です。本当の意味でAIが身近になるということは、「AI」という言葉自体を意識しなくなることだと考えています。当たり前にAIを使い、一緒に仕事をしている状態が理想です。今後もさまざまな形で社員とAI、社会とAIとの接点を作っていきたいと考えています。

- 最後に、社内で生成AI活用を推進する担当者の皆さまに向けて、メッセージをお願いします。

中原:

皆さんの生活の中で、もし生成AIで作られたアート作品に出会ったら、ぜひ10秒でいいので立ち止まって見てほしいと思います。そして、そこで自分が何を感じたのかをメタ的に考えてほしい。

たとえば、AIが生成した詩を見て「詩人が作ったわけじゃないのに、この詩に意味があるのか?」と悩む人がいました。これは、人間が"作品そのもの"ではなく、「誰が作ったか」で価値を判断しようとする、私たちの思考の表れかもしれません。実は仕事でも同じことが起きているかもしれないと思っています。誰かの提案や企画を、内容ではなく作成者で判断してしまうことはありませんか?

アートを通じて、自分の情報の受容の仕方を観察することは、今後避けられないAIとの協働について考えるよいきっかけになるはずです。ぜひ、作品の前で立ち止まって、新しい気づきを得てほしいと思います!

そして、社内で生成AI活用を推進する担当者の方がたへ。AIの活用を促進する際には、その企業らしさを活かした取り組みが重要だと考えています。当社の場合は、広告会社としてクリエイティブ領域に強みがあることから、社員の関心や強みを活かして"アート展示"という形を選びました。それぞれの企業の特性に応じて、社員が自然に参加したくなるような企画を考えることが大切だと思います。そしてまずは、当社の今回の取り組みのように、業務での活用以外の観点から、社員とAIとが関わるきっかけを作ってみてはいかがでしょうか。ぜひそれぞれの企業らしさを活かした取り組みを実施して、企業カルチャーの中にAIを受け入れる土壌を育んでみてください!

※Hakuhodo DY ONEオフィス(恵比寿)にて2024年11月に取材、撮影

※Hakuhodo DY ONEの総合Webメディア『DIGIFUL』の転載記事です。

※社名・肩書は取材当時のものです。

中原 柊

Hakuhodo DY ONE

チーフAIストラテジスト

大手コンサルティングファーム、法人向けSaaSスタートアップを経て、2023年にアイレップに参画。メディア/Webサービス/通信/エネルギー業界を中心に、DX企画、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。DX部門において機械学習系スタートアップとの協業やメディアでの情報発信等にも従事。その後、社内最速でマネージャーに昇進。SaaSスタートアップでは、法人向け動画制作クラウドソリューションのカスタマーサクセス部長 兼 DXコンサルティンググループとして、カスタマーサクセスの戦略からオペレーション構築を通し、契約更新率の大幅改善を達成。また、新規プロダクトの立ち上げ等を主導。ChatGPTをはじめとしたジェネレーティブAIの社内オペレーション組み込みを力強く推進し、外部セミナー等において情報発信活動にも携わる。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)がある。